Зигзаг удачи. П. Сергеенко. Газета «РЫБАК РЫБАКА» №13 2001

Наступает осень, и я с нетерпением жду моего любимого времени в году, когда начинается осенний откорм у щук и лучшее, на мой вкус, время для спиннинговой охоты. И вот, готовясь к этому сезону и просматривая свои записи по прошлым рыбалкам, я заметил, что при ловле щуки на блесну очень часто повторяется одна и та же ситуация. Щука выходит за блесной, идет в догон и, когда кажется - сейчас возьмет, внезапно останавливается, или отворачивает в сторону и уходит. Наверняка, спиннингистам такое поведение щуки хорошо знакомо. Обычное объяснение, часто встречающееся и в рыболовной литературе, состоит в том, что цвет, форма или характер игры блесны не отвечают данным погодным условиям, состоянию (прозрачности) воды и состоянию самой щуки. Рекомендация, следовательно, одна - попробовать сменить блесну или темп проводки. Но мне кажется, что для подобных случаев может быть и другое объяснение.

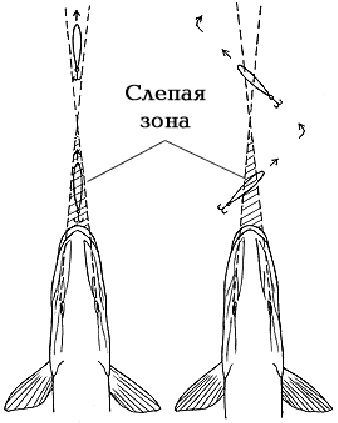

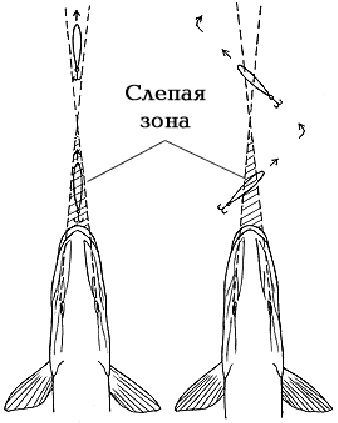

Известно (см., например, книгу Д.И. Колганова «Спиннинговый спорт»), что у щуки очень широкое поле зрения. Она видит предметы, находящиеся и сверху, и снизу, и впереди, и даже сзади от нее. Но при этом есть узкая треугольная зона впереди морды, которая является «слепой». Предметы, находящиеся в этой зоне, щука не видит. Я думаю, что этим и объясняется «странное» поведение щуки, когда она бросает уже почти пойманную «добычу» (в данном случае блесну). Когда щука идет за блесной в догон, расстояние между ней и приманкой сокращается, и наступает момент, когда приманка оказывается в «слепой» зоне. Щука теряет ее из вида и вынуждена остановиться. Если такое объяснение правильно, то замена блесны на другую (другой формы или цвета) вряд ли поможет. А вот смена характера проводки может оказаться полезной. Имеется в виду проводка блесны, при которой она движется не прямолинейно, а по изломанной траектории - зигзагом. Существуют «рывковые» приманки (джерк-бейты), которые сами, в силу своей геометрии при «рывковой» проводке совершают «броски» в стороны. Эти приманки по многим отзывам очень уловисты, и, может быть, это объясняется как раз тем, что при такой траектории приманка уходит из «слепой» зоны и остается все время в поле зрения щуки. Но при ловле на блесну приходится создавать этот же эффект за счет работы удилищем, меняя направление движения блесны поворотом удилища влево-вправо. На небольших дистанциях и при достаточно длинном удилище и нерастяжимой леске такой прием вполне позволяет менять траекторию движения приманки.

Из всего этого следует, что при ловле щуки на блесну нужно пользоваться по возможности максимально длинным удилищем и в качестве лески применять плетенку, которая практически нерастяжима.

Газета «РЫБАК РЫБАКА» №18 2001

Щука, конечно, одна из самых популярных среди спиннингистов рыб, и интерес к ней вполне понятен, особенно сейчас, осенью, когда щука активно кормится после летнего затишья. Мы, в редакции, хорошо чувствуем этот интерес по тем письмам, которые приходят в ответ на те или иные появляющиеся в газете материалы, связанные с поведением щуки. Несколько писем пришло и по поводу напечатанной в № 13 статьи Сергеенко, в которой автор объяснял случаи внезапного прекращения погони щуки за блесной существованием у нее впереди морды «слепой» зоны, в которой она не видит добычу. Одно из этих писем - наиболее критическое и, вместе с тем, содержательное - мы предлагаем Вашему вниманию.

ЭТА СТАТЬЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ПОЗАБАВИЛА.

Здравствуйте, уважаемая редакция и все поклонники спиннинга! Не могу не откликнуться на статью о «теории Санделла-Сергеенко», напечатанную в 13-м номере газеты. Эта статья меня очень позабавила. Господам Санделлу и Сергеенко следовало бы изучить предмет глубже, прежде чем выводить подобные «теории».

Дело в том, что в финальной стадии атаки щуке совсем не обязательно видеть свою жертву. Она прекрасно ощущает ее гидродинамические колебания. Ведь органы боковой линии у щуки особенно сильно развиты на нижней челюсти! Так что она не теряет жертву из виду до самого конца.

На мой взгляд, есть два объяснения подобному «необъяснимому» поведению щуки, а так же судака и окуня. Они точно так же могут внезапно прекратить преследовать блесну.

1. ЗАПАХ.

Это может быть запах ржавчины от крючков и заводных колец, запах припоя, запах человеческого тела, в конце концов. Человеческий пот содержит компоненты, которые вызывают у рыб чувство опасности. Это доказано научными исследованиями. Кроме того, ловля на снасточку всегда дает лучшие результаты, чем ловля на искусственные приманки.

2. ОДНООБРАЗНОЕ ВЕДЕНИЕ БЛЕСНЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ПОДМОТКЕ.

В этом случае «жертва» (блесна) ведет себя абсолютно одинаково как вдали от хищника, так и перед самым его носом. То есть, дичь не проявляет признаков беспокойства или страха перед неминуемой гибелью. Ведь не напрасно применение джерк-бейтов и даже пунктирная проводка обычной блесны дают значительно лучшие результаты в сравнении с монотонным ведением даже самой уловистой блесны.

Зигзагообразный метод ведения блесны, предложенный господином Сергеенко, безусловно даст определенные результаты в финальной стадии щучьей атаки, поскольку блесна начинает вести себя адекватно возникшей опасности. Но этот метод будет действенным только при маленьком расстоянии между блесной и спиннингистом.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.

С большинством утверждений А.Козлова можно согласиться. Он совершенно прав, говоря о том, что решающую роль в поведении щуки может играть запах приманки. Действительно, чутье у щуки достаточно острое, и уж вполне достаточное для того, чтобы заметить подозрительный запах на близком расстоянии от приманки. Тем более прав наш читатель и когда он пишет о поведении приманки. Об этом редко задумываются, но, действительно, приближение хищника должно вызывать у жертвы (блесны) и соответствующее поведение, например, ускорение движения или изменение его направления. Если этого не происходит, «программа действий» у щуки может «дать сбой» и она прекратит преследование.

Единственное, против чего я хотел бы возразить, это некоторая переоценка возможностей органов боковой линии. Да, у щуки эти органы отлично развиты, в том числе, и на нижней челюсти. Но они имеют, прежде всего, сигнальное значение - они сообщают щуке о том, что в зоне их действия появилось что-то движущееся и, по-видимому, способны примерно определить направление на этот движущийся предмет. Но не больше того. В том, что касается прицеливания на добычу, возможности боковой линии у щуки довольно ограниченные. В пользу этого говорит следующее. Из специально проведенных в экспериментальных бассейнах опытов (об этом я уже писал - см. на сайте www.dialogi.ru) известно, что в темноте пищедобывательная активность щуки (количество бросков на добычу) резко снижается, и, главное, снижается эффективность бросков - щука в большинстве случаев промахивается. При чем, дело именно в ней самой, а не в поведении добычи - «добычей» в данном случае служили воблеры со снятыми крючками и двигались они всегда одинаково и на свету, и в темноте. Если же к темноте добавить пусть даже совсем слабое течение, то эффективность бросков вообще становится нулевой. Все это говорит о том, что органы боковой линии (а именно они остаются в распоряжении щуки в темноте) малоэффективны в качестве «инструмента прицеливания». Они плохо работают даже в неподвижной воде, а на течении перестают работать и вовсе.

Что же касается самой «теории слепой зоны», высказанной независимо друг от друга Павлом Сергеенко и Крэйгом Санделлом, то мне кажется, что она все-таки имеет право на существование, хотя бы как рабочая гипотеза. Ведь слепая зона у щуки, действительно, существует.

И в заключение, еще одно возможное объяснение, самое простое. Щука бросает преследование приманки не в тот момент, когда она исчезает из ее поля зрения (в слепой зоне), а когда в ее поле зрения попадает сам рыболов.

НА ГРАНИ ТЬМЫ И СВЕТА А. ЦЕССАРСКИЙ. Газета «РЫБАК РЫБАКА» № 16 2001

Устройство мира зависит от того, каким прибором мы пользуемся для его изучения. Дени Деддах, специалист по квантовой механике

Среди спиннингистов бытует мнение, согласно которому щука - это типично дневной хищник, и если она и ловится на спиннинг в сумерки или ночью, то это, скорее, исключение, чем правило. Сошлюсь для убедительности на такого авторитета, как Д.И.Колганов («Спиннинговый спорт», 1947). Автор приводит цифры своих уловов в разные часы суток, из которых, действительно, отчетливо видно, что число пойманных щук увеличивается, начиная с рассвета, достигает максимума днем и снижается до единичных («случайных») экземпляров к наступлению темноты.

Вместе с тем, существует большое число ихтиологических исследований, из которых совершенно ясно, что, во всяком случае, в летне-осенний период пик пищевой активности у щуки приходится как раз на предрассветные и послезакатные часы, то есть, на то время, которое можно определить, как глубокие сумерки. При этом в дневное время интенсивность питания падает.

На лицо, таким образом, парадокс. Если «изучать» пищевую активность щуки с помощью спиннинговых приманок, получается один результат, если с помощью ихтиологических методов - другой, при чем, противоположный. Кто же прав, и кто нет?

Со всей ихтиологической прямотой должен заявить, что правы, конечно, ихтиологи - они судят о питании щуки не косвенно, по числу хваток приманки, а напрямую - по количеству и степени переваренности рыб в щучьих желудках в разное время суток (щуки при этом отлавливаются сетями и другими не спортивными снастями). Вывод вполне очевиден: в период наибольшей интенсивности питания щуки игнорируют спиннинговые приманки. Только этим можно объяснить суточную динамику спиннинговых уловов. Почему же это происходит?

Объектом сумеречного питания щук, как мелких, так и вполне приличных по размерам, служит молодь наиболее массовых видов рыб. В большинстве водоемов средней полосы это чаще всего различные карповые и окунь. В дневное время эти рыбы держатся плотными стайками, и охота на них в это время малоэффективна, о чем не один раз рассказывалось в передаче «Диалоги о рыбалке». Дело в том, что стая, во-первых, с большего расстояния замечает опасность и, во-вторых, при атаке хищника она совершает специальный согласованный маневр, который сбивает агрессора с толку. На многих видах установлено, что оборонительные маневры стаи снижают эффективность охоты хищных рыб на столько, что последние практически не воспринимают стаю как объект охоты. Но голод - не тетка, и у разных видов хищников есть все же свои способы решения этой «стайной проблемы». Окуни, например, устраивают коллективные охоты, прижимая стаю своих жертв к поверхности и лишая ее, тем самым возможности какого-либо маневрирования. Очень интересно решает эту проблему жерех, о чем, я надеюсь, у меня еще будет возможность поговорить. Что касается щуки, то в дневное время она стоит в засаде и атакует стайных рыб только в исключительных случаях - если слишком голодна, или если стайка оказывается уж совсем «под носом».

В ночное время стаи молоди распадаются. Рыбки держатся разрозненно и почти не двигаются. Для щуки это также как и днем далеко не лучшая ситуация. Я уже писал о том, что у щуки решающее значение для точного броска на добычу имеет зрение. Поэтому в темноте ее охота на подвижную добычу тоже оказывается не слишком эффективной.

Другое дело в сумерки. Утром, перед рассветом, мирные рыбы начинают двигаться - они постепенно собираются в стаи и начинают кормиться. Но пока света мало, стаи еще не плотные, а главное - при распаде стаи после атаки хищника им требуется гораздо больше времени на то, чтобы собраться снова вместе. Существуют, например, такие цифры: у молоди атерины при дневной освещенности время состаивания составляет порядка 1 секунды, а в сумерках - от 8 до 15 секунд. Щука же при сумеречных освещенностях видит достаточно хорошо и имеет все возможности для успешной охоты. И эти возможности она активно использует - как уже говорилось, именно в сумерки - в утренние и в вечерние - она питается наиболее интенсивно.

Почему же в этот период суток щука не особенно жалует спиннинговые приманки? Я думаю, что причина заключается в том, что спиннингисты предлагают ей «добычу», которая по своим свойствам не соответствует той пище, на которую щука в это время «настроена». Эта ситуация очень похожа на ту, которая возникает при массовом вылете поденки. В это время рыба перестает брать любую приманку и полностью переключается на всплывающих личинок поденок. Снова тот же самый парадокс - рыба активно кормится, но не клюет. Но парадокс этот можно разрешить. Как это сделать в случае с поденками, РР уже писал (см. статью С.Афонина в № 9). Но как быть в этой ситуации спиннингисту? Я думаю, что решение заключается, во-первых, в применении приманок и проводок, наиболее близко соответствующих поведению молоди в период сумерек, и, во-вторых, в поиске тех участков и, что очень важно, глубин, где в этот период эта молодь держится. Известный мне опыт (мой собственный и моих знакомых) говорит о том, что перспективными являются медленные прерывистые проводки в приповерхностных слоях воды (плавающие воблеры) и использование различных спаренных приманок, имитирующих не единичную рыбку, а стайку молоди.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ А. ЦЕССАРСКИЙ. Газета «РЫБАК РЫБАКА» № 17 2001

С огромным интересом прочитал статью А.Цессарского в прошлом, 16-м номере «Рыбак рыбака» о сумеречной активности щуки. Автор пишет очень взвешенно, с научной осторожностью и, вместе с тем, не уходя от практического рыболовного русла. Но все же для меня осталось непонятным, почему щука, хотя и настроенная на стайную добычу, но голодная и активная, не будет брать в сумерках какую-нибудь другую, пусть и не похожую на стайных рыб, но высоко соблазнительную приманку. Ведь спиннинговых приманок великое множество и среди них есть и очень уловистые. В тех же «Диалогах» Константин Кузьмин рассказывал (и показывал), насколько успешно работают, например, попперы и джерк-бейты. Что же, если человек настроился на кастрюлю каши, а ему предложат источающего ароматы, в золотистой корочке цыпленка-табака, он откажется? С уважением, Андрей Волков, Москва.

Конечно, цыпленок-табака, да еще в золотистой корочке - мощный аргумент. Верный способ вывести оппонента из равновесия. Но рыбы - далеко не люди. И не потому, что они не такие умные, как мы с вами. Просто они живут в гораздо более жестких условиях. А если человек, «настроенный на кастрюлю каши» не уверен, что этот цыпленок-табака ему точно достанется? А его, к примеру, не отберет кто-нибудь более сильный? А тем временем кто-нибудь более хитрый съест его кашу? Как он себя поведет в этой ситуации? Кто-то рискнет и оставит кастрюлю каши ради цыпленка, но кто-то еще и подумает, стоит ли.

Рыбы «стараются» строить свое поведение таким образом, чтобы все возможные риски были минимальными. В сумерки, когда мелкая стайная рыба оказывается наиболее доступной для щуки, риск остаться без добычи для нее минимален. Период этот непродолжителен, и для щуки важно не упустить это время и использовать его с максимальной эффективностью. При чем, даже в этот благоприятный период далеко не каждой щуке удается насытиться. Известно, например, что на Рыбинском водохранилище около 20% щук после утреннего жора остаются с пустыми желудками. То есть, даже в это благоприятное время успех охоты далеко не гарантирован. Тем важнее для щуки «не отвлекаться» в это время на какие-то другие, пусть и соблазнительные, объекты питания.

Но есть и другая сторона дела - я подозреваю, что она и не может «отвлекаться». Щука - это автомат, запрограммированный на определенные действия. В сумерки она запрограммирована на наиболее перспективный вид добычи - мелкую стайную рыбу. Способность же быстро переключаться с одной программы на другую - это привилегия более высоко организованных животных, например, млекопитающих.